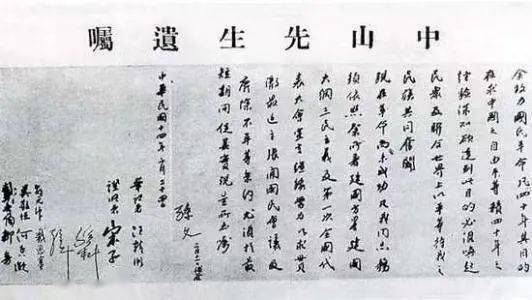

孙中山先生真是个高瞻远瞩的政治家啊!他提出的《建国大纲》可说是相当有料,把选举、罢免、创制、复决这四大权利交给老百姓,又把行政、立法、司法、考试、监察五大权力交给政府,形成了独特的"权能区分"体系。这种设计妙就妙在既能保证人民当家作主,又能打造高效能的"万能政府"。更厉害的是,他还把建国过程分成军政、训政、宪政三个循序渐进阶段,可惜啊,民国成立后军阀混战不断,这个美好蓝图没能顺利实现。

中国特色的左右派界定:现如今咱们常把支持毛泽东思想、拥护政府的群体称为左派,而把主张宪政民主、倾向西方模式的归为右派。说白了,左派更关注社会公平,右派更看重个人自由。

德国的宪政重建经验:二战后德国人可是下了狠功夫清算纳粹思想,这才培育出哈贝马斯说的"宪政爱国主义"。到70年代末,这种新型民主文化终于被民众普遍接受,成了德国重生的精神基石。

合法性来源的多元性:除了宪政主义,民族主义、爱国主义也都是合法性的重要来源。有意思的是,君主制也有自己独特的合法性逻辑,这些都说明政治认同的形成是相当复杂的过程。

这个理念特别有意思!简单说就是把"政权"和"治权"分开处理:老百姓掌握选举、罢免等四大权利,政府则专攻行政、立法等五大职能。哇塞,这样既能避免政府权力过大,又能保证执政效率,简直就是双赢!孙中山先生这个设计确实很有前瞻性,可惜当时战乱频仍,没能好好实践。不过这种思路对现在的政治体制改革也很有启发呢。

最明显的差别就是对待法律的态度!现代宪政强调法律至上,特别是宪法要高于个人意志,而且所有法令都必须公开透明。反观儒家思想,虽然也讲"礼法",但更看重道德教化。打个比方,宪政像是明确的交通规则,而儒家更像是驾驶教练的谆谆教导。不过两者都追求社会秩序,只是方法不同罢了。

这个概念超级重要!它指的是人们对宪法的认同和忠诚,而不是单纯基于民族情感的爱国。德国二战后就是靠这个重建国家的。举个例子,就像球队粉丝不只是因为喜欢某个球星,而是真正认同整个球队的规章制度和体育精神。这种爱国更理性、更持久,也更容易获得国际社会的尊重。

唉,这其实是个很无奈的故事。清政府搞"预备立宪"纯粹是被逼的,既想讨好列强,又想安抚国内革命势力。但本质上还是舍不得放权,导致改革半心半意。再加上当时革命浪潮汹涌,资产阶级迅速崛起,这种换汤不换药的改革根本满足不了时代需求。所以说啊,真正的改革必须发自内心,装模作样是骗不了人的!

添加评论